高速PLA3D打印技术从材料到工艺优化全解析

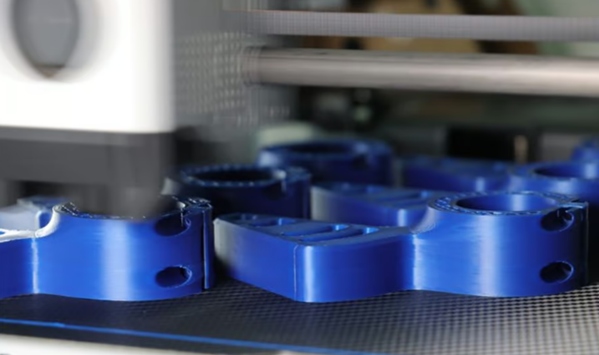

聚乳酸(PLA)作为3D打印领域的基础材料,其普及度极高。然而,当前耗材市场涌现出大量标注"高速"的PLA产品,引发用户对其实用性与技术依据的质疑。本文系统解析高速PLA的技术原理、材料改性策略及工艺优化方法,揭示其背后的科学逻辑。

一、高速3D打印的技术边界

高速打印的定义与设备发展

业内通常将300mm/s及以上的打印速度定义为高速范畴。当前主流FDM设备已突破传统速度限制:BambuLab机型打印速度可达500mm/s,Anycubic机型约300mm/s,CrealityK1Max宣称最高600mm/s,而专业级设备如Raise3DPro3(使用专有材料)可实现350mm/s稳定输出。

二、高速PLA的核心特性

与传统PLA的差异

Anycubic等厂商指出,其高速PLA通过优化流动性与散热性能,有效规避高速打印中的常见缺陷。材料改性的核心目标在于:

熔融效率提升:要求材料在更短热端停留时间内完成熔融,需通过配方调整提高熔体流动性。

冷却速率优化:快速固化以维持层间结合强度,避免因上层叠加导致的形变或尺寸偏差。

工艺窗口扩展:在宽速度范围内保持挤出稳定性,减少边缘过挤、拉丝、层偏移等问题。

熔体流动指数(MFI)的关键作用

MFI(熔体质量流动速率)是衡量聚合物熔融流动性的核心指标。该参数受温度与压力条件标准化约束(如ASTM/ISO标准),部分厂商(如eSun、PolyMaker)将其纳入技术文档,以指导用户设定加工参数。MFI值直接影响材料在高速挤出时的流动性与填充均匀性。

三、高速PLA的材料改性策略

配方优化路径

据索尔维特种聚合物材料科学家布莱恩·亚历山大(All3DP顾问委员会成员)透露,高速PLA的研发主要通过两类方法实现:

添加剂改性:在标准PLA中引入功能助剂,调整熔体粘度与结晶速率。

反应器级调控:在聚合物合成阶段(如缩聚反应过程)优化分子链结构,从源头提升加工适应性。

性能权衡与实证分析

PolyMaker2023年发布的PolySonicPLA数据显示,以300mm/s打印的测试件拉伸强度较标准PLA(46.5mm/s打印)降低12%。但厂商强调,高速PLA在尺寸精度(零收缩率)与表面质量方面表现稳定,尤其适用于对机械性能要求适中、注重外观的装饰性零件。

四、工艺优化与验证方法

关键参数调控

热管理:提高热端温度(5-10℃)以加速熔融,同时强化冷却风扇效率(建议顶层100%风速)。

流速匹配:根据速度调整挤出倍率(E-step),避免欠/过挤出。

运动控制:优化加速度与转弯速度,减少层偏移风险。

测试与评估方案

建议下载专用打印速度测试模型,通过阶梯式速度打印相同结构,直观评估最优参数组合。此外,冲击测试(如夏比缺口冲击)可有效揭示层间结合缺陷,补充拉伸性能数据的技术局限性。

总结:高速PLA的技术定位与应用场景

高速PLA并非营销噱头,而是通过材料配方与工艺参数的系统优化,在打印效率与成品质量间取得平衡的创新解决方案。其核心价值体现在:

效率提升:显著缩短原型迭代周期,降低时间成本。

质量保障:在合理参数范围内维持表面光洁度与尺寸稳定性。

硬件适配:充分发挥高速打印机的性能潜力,推动FDM技术向工业化应用迈进。

未来,随着高分子改性技术与智能工艺算法的融合,高速PLA有望在保持易用性的同时,进一步拓展其在功能原型、小批量生产等领域的应用边界。