家用vs工业3d打印分几个步骤流程差异与适配场景

家用3D打印和工业的3D打印,在干啥用、有啥不同上,直接体现在流程咋设计、适合啥场景上。这些不同不只是因为设备本事、用的材料不一样,还和做多少、要有多准这些需求有关系。打印服务得根据两种场景的流程特点,给针对性的技术帮忙和方案,满足不同用户的实际需要。

流程步骤的差异首先体现在前期准备阶段。家用3D打印的前期准备相对简化,数字模型处理多依赖通用型切片软件,参数设置以自动化推荐为主,用户无需深入掌握工艺细节,仅需完成模型导入、尺寸调整等基础操作。材料准备环节也较为单一,通常采用预包装的标准线材或树脂,无需复杂的预处理流程。而工业3D打印的前期准备则更为复杂,包含专业的模型结构分析、力学性能仿真与工艺参数优化,需通过专用软件进行分层切片与路径规划,部分场景还需进行支撑结构的定制化设计。材料准备涉及粉末干燥、线材除潮等预处理工序,以确保材料性能的稳定性,适应高精度打印需求。打印执行阶段的流程差异更为显著。家用设备的打印过程以全自动运行为主,缺乏实时监测与动态调整功能,打印过程中出现的轻微异常(如材料堵塞、层间偏移)难以被及时纠正,需依赖用户人工干预。打印环境要求宽松,普通室内环境即可满足基本需求,无需严格控制温度、湿度等参数。工业打印则配备完善的过程监控系统,通过传感器实时采集温度、压力、成型精度等数据,结合算法进行动态参数调整,可自动应对打印过程中的常见异常。同时,工业打印对环境要求严苛,需在恒温恒湿、洁净度达标的封闭空间内进行,部分金属打印场景还需控制惰性气体浓度,以保证成型质量。

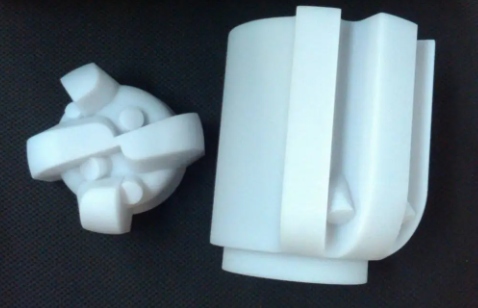

后期处理环节的流程设计同样存在分野。家用3D打印的后处理以简易手工处理为主,主要包括支撑去除、表面打磨等基础操作,依赖砂纸、刀片等简单工具,处理效果受用户操作经验影响较大,难以实现统一的质量标准。而工业3D打印的后处理已形成标准化流程,包含机械加工(如铣削、磨削)、化学处理(如脱脂、抛光)、热处理(如时效、烧结)等多个环节,通过专业设备实现自动化处理,可精确控制表面粗糙度、尺寸精度等关键指标,满足工业级应用对性能与外观的严苛要求。

适配场景的差异由流程特性与技术能力共同决定。家用3D打印适用于低频次、小尺寸的个性化需求场景,如家庭日常用品制作、教育模型演示、创意设计原型等。这类场景对打印精度要求较低(通常允许±0.5mm的误差),对材料性能的需求集中在基本的结构强度与安全性上,且生产批量较小(多为单件或几件),流程的简易性与成本控制是核心考量。打印服务针对家用场景,可提供模型优化、材料推荐等轻量化服务,帮助用户快速解决打印过程中的基础问题,降低技术门槛。

工业3D打印则主要服务于高精度、高性能的专业化场景。如航空航天部件制造、医疗植入体生产、精密模具开发等领域,这类场景对打印精度的要求通常在±0.1mm以内,部分核心部件甚至需达到±0.01mm,同时对材料的力学性能(如抗拉强度、耐腐蚀性)、生物相容性等有严格标准。生产批量覆盖小批量定制到中批量生产,流程的稳定性与可追溯性至关重要,需通过全流程质量管控确保每一件产品的一致性。打印服务在工业场景中需承担更全面的角色,从前期的工艺方案设计、材料性能测试,到中期的过程监控、参数优化,再到后期的性能检测、售后支持,提供全链条的技术保障,以满足工业级应用的高可靠性需求。

打印服务在两种场景中的定位与服务模式也存在差异。针对家用场景,服务模式以标准化、轻量化为主,通过在线平台提供模型库、远程诊断等自助式服务,降低用户的使用成本与学习成本。而工业场景的服务模式更强调定制化与深度参与,需组建专业团队与客户进行技术对接,根据具体应用需求制定专属的打印方案,并通过持续的技术迭代提升服务能力,确保与工业生产的严苛标准相匹配。

现在技术越来越厉害,家用和工业3D打印的流程差别慢慢变小了,家用设备开始加简单的监控功能,工业那边也往更灵活的生产方式转。不过两者因为核心需求不同,流程上的根本差异还是会长期存在,做打印服务的得更懂这两种场景的需求,靠技术改进和服务提升,给不同用户提供更合适的方案,让3D打印在家庭和工业里都能发展得更好。