3D打印怎么上色塑料件预处理决定颜料附着效果

3D打印塑料件的上色质量,往往在颜料接触表面前就已被预处理工艺决定。FDM、SLA等工艺成型的塑料件表面存在天然缺陷:FDM的层间纹路会形成0.1-0.3mm的阶梯状凸起,SLA树脂件表面残留未固化的低聚物,SLS尼龙件则密布微米级孔隙。这些缺陷会导致颜料堆积不均、附着力锐减,甚至出现成片脱落。通过系统性预处理消除表面异质性,能使颜料附着强度提升3-5倍,耐摩擦次数从不足50次增至300次以上,这正是预处理工艺的核心价值。

一、预处理的底层逻辑:构建颜料“锚定基底”塑料件表面的物理形态与化学特性直接决定颜料附着力。3D打印塑料的非晶态结构中,分子链排列松散,表面能普遍较低(PLA约35mN/m,ABS约40mN/m),难以与极性颜料分子形成化学键。预处理通过两种路径解决这一矛盾:物理粗化形成“机械锚点”,使颜料渗入表面凹坑形成嵌合结构;化学改性提升表面能,让极性基团(羟基、羧基)暴露,增强分子间作用力。某实验显示,经预处理的ABS件表面能提升至55mN/m后,丙烯酸颜料的附着力等级从4B(严重脱落)跃升至1B(轻微脱落)。

同时,预处理需平衡表面粗糙度与平整度。过度粗糙会导致颜料聚集在凹谷形成色差,而绝对光滑则失去机械锚定作用。理想状态是形成Ra值1.2-2.5μm的微观凹凸结构——相当于800目砂纸打磨后的效果,既能保留锚定空间,又能保证颜料分布均匀。

二、核心预处理步骤:从清洁到活化的全链条控制

清洁是预处理的基础工序,需针对性去除三类污染物:FDM件的支撑残留与油污(可用异丙醇超声清洗15分钟)、SLA件的未固化树脂(需用95%乙醇浸泡并紫外二次固化)、SLS件的粉末残留(通过压缩空气吹扫结合振动筛分)。某案例显示,未清洁的PLA件上色后,因表面油污隔离,30天内出现20%面积的剥落,而清洁后的样品仅3%。

填补工序用于消除宏观缺陷。对FDM件的层间缝隙,可采用环氧腻子或专用3D打印补土,通过刮刀刮涂实现0.05mm级精度填充,干燥后用400目砂纸打磨至与本体齐平。对于SLS件的孔隙,可采用真空浸渗工艺:将零件置于树脂中抽真空,使低黏度树脂渗入50μm以下的孔隙,固化后形成致密表面。填补质量需通过强光侧照检测,确保无气泡或凹陷。

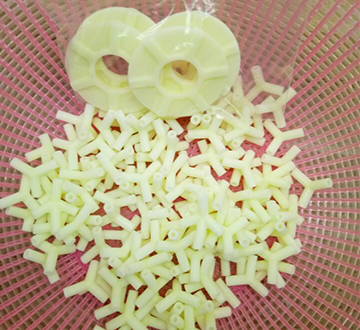

打磨工艺决定表面微观形态。需遵循“梯度递进”原则:先用120-240目砂纸消除明显层纹,再用400-600目细化,最后用800-1000目抛光。对曲面或复杂结构,可采用振动研磨机配合陶瓷磨料,通过30分钟低频振动实现均匀打磨。实验数据表明,经三级打磨的PLA件,颜料覆盖均匀度达98%,而仅用粗磨的样品均匀度不足70%。

化学活化是提升附着力的关键。ABS件可采用铬酸洗液(需严格控制浓度)或等离子处理:低温等离子体(如氧等离子)在300W功率下处理3分钟,能在表面引入大量羟基,使水接触角从75°降至30°以下。PLA件则适合用氢氧化钠溶液(5%浓度)浸泡10分钟,通过轻微蚀刻增加表面粗糙度。化学处理后需立即用去离子水冲洗,避免残留药剂影响颜料稳定性。

三、工艺适配:不同塑料与打印技术的预处理差异

材料特性决定预处理方案的选择。ABS因耐化学性强,可承受溶剂擦拭与等离子处理;PLA耐碱性差,需缩短化学处理时间;PETG表面光滑,需强化机械打磨(建议增加1200目抛光步骤)。对柔性TPU材料,不可采用高温干燥或强溶剂,应选择水性补土与低温等离子处理,避免材料硬化或开裂。

打印工艺差异要求针对性调整。FDM件重点解决层纹问题,需强化填补与梯度打磨;SLA树脂件需彻底去除表面低聚物,建议增加紫外后固化(波长365nm,强度50mW/cm²,时长30分钟);SLS尼龙件需先通过热定型(120℃保温2小时)消除内应力,再进行真空浸渗填补孔隙。某对比实验显示,适配工艺的预处理可使不同打印技术的塑料件颜料附着力标准差控制在5%以内。

四、质量检测:预处理效果的量化评估

预处理质量需通过多重指标验证。胶带测试(ASTMD3359标准)中,胶带剥离后颜料脱落面积需<5%;十字划格测试中,切口边缘脱落等级应≤2级。进阶检测可采用划痕仪:在5N载荷下,划痕宽度<100μm说明附着力良好。对于功能件,还需进行温循测试(-40℃至80℃循环20次),确保颜料无龟裂或剥落。

预处理的自动化升级正成为趋势。结合机器视觉的自适应打磨机器人,能根据3D扫描数据识别表面缺陷,自动调整砂纸粒度与打磨力度;等离子处理设备通过实时监测表面能,动态调节功率与处理时间。这些技术使预处理一致性提升至95%,为批量上色提供稳定基础。

塑料件的上色效果从来不是颜料本身的单打独斗,而是预处理构建的“舞台”决定最终呈现。从清洁去除障碍,到填补塑造基础,再到打磨与活化创造锚定条件,每一步都在为颜料分子搭建牢固的附着框架。随着3D打印向精密制造领域延伸,预处理工艺将从经验性操作转向数据驱动的精准控制,最终实现“一次上色,持久附着”的工业化目标。