工业级 vs 消费级:3D 打印服务价位差异在哪?

当你咨询3D打印服务时,可能会遇到这样的困惑:同样是打印一个10cm×10cm×5cm的ABS零件,有的报价50元,有的却要500元。这并非服务商“漫天要价”,而是因为前者属于消费级服务,后者可能是工业级服务。工业级与消费级3D打印服务的价位差异可达10倍甚至更多,这种差距背后,是设备、材料、工艺、精度等全链条的差异。理解这些差异,才能明白“贵的理由”和“便宜的边界”。

设备成本:工业级是消费级的10-100倍设备是决定3D打印服务价位的核心因素,工业级与消费级设备的成本差距,直接反映在服务报价中。

消费级3D打印机(如CrealityEnder3、Prusai3)的单台成本通常在1万-5万元,采用开源技术,硬件配置相对简单:喷嘴直径多为0.4mm,加热床精度误差±0.2mm,打印速度约50-100mm/s。这类设备适合打印对精度要求不高的模型(如玩具、简单教具),服务单价通常在0.5-2元/克。

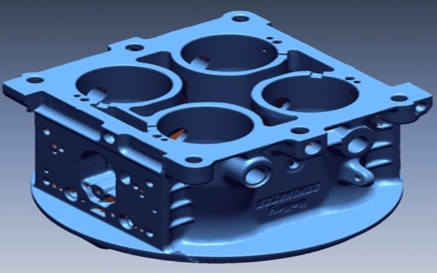

工业级设备则是“精密仪器”级别的存在。以FDM领域的UltimakerS5ProBundle为例,单台成本约20万元,配备双喷头、自动调平系统、封闭式打印舱(控制温度波动在±2℃以内),喷嘴直径最小可达0.25mm,打印速度最高300mm/s,且支持24小时不间断运行。而金属3D打印机(如EOSM290)的成本更是高达200万-500万元,设备维护费用(如激光发生器更换)每年约10万元,这些成本必然分摊到服务报价中,导致工业级金属打印服务单价多在5-20元/克。

设备的“稳定性”差异也推高了工业级服务的溢价。消费级设备的打印成功率约70%-80%,偶尔会出现层偏移、堵头问题;工业级设备的成功率可达95%以上,配合实时监控系统(如内置摄像头、温度传感器),能及时发现异常并暂停,减少材料浪费。某服务商测算,工业级设备的“有效打印时间”是消费级的3倍,单位时间产出更高,这也是价位差异的隐性原因。

材料标准:工业级材料的“严苛门槛”

3D打印服务的价位差异,还体现在材料的选择与管控上。工业级服务对材料的要求远超消费级,这直接增加了成本。

消费级服务多采用通用型材料:PLA(单价150-300元/卷)、普通ABS(300-500元/卷),材料来源较杂,可能是不同品牌的混合使用,甚至回收料。这类材料的性能稳定性一般,批次间的收缩率差异可能达±0.5%,但用于装饰性模型足够了。

工业级服务则坚持“材料溯源+性能认证”。以医疗领域的树脂材料为例,必须符合ISO10993生物相容性标准,每批次材料都需提供“性能检测报告”(如拉伸强度、弯曲模量),单价是普通树脂的3-5倍(1000-2000元/升)。金属材料(如钛合金Ti6Al4V)需满足航空航天标准(如AMS4999),纯度要求99.9%以上,避免杂质导致零件断裂,这种材料的成本是普通不锈钢的10倍。

材料的“定制化处理”也增加了工业级服务的成本。消费级服务直接使用原厂线材,而工业级服务可能对材料进行预处理:如ABS线材需提前干燥4小时(去除水分,避免打印气泡),金属粉末需筛分至50-100微米粒度(保证流动性)。这些额外工序虽提升了打印质量,但也推高了服务价位。

工艺复杂度:从“能打印”到“打印好”的差距

工业级与消费级3D打印服务的本质区别,在于对“工艺细节”的追求——前者追求“打印好”,后者满足“能打印”,这种差距直接体现在价位上。

消费级服务的工艺相对简单:模型审核依赖人工目测,支撑结构采用自动生成模式,后处理仅做基础去支撑(可能残留明显痕迹)。某用户用消费级服务打印的零件,表面层纹深度达0.3mm,需要自己花2小时打磨才能使用。

工业级服务则配备“全流程工艺管控”:

模型审核:用专业软件(如MaterialiseMagics)进行拓扑优化、壁厚分析,甚至通过有限元模拟预测打印变形,提前调整参数;

支撑设计:工程师手动设计支撑位置,确保易拆除且不损伤零件表面(支撑接触面积<0.5mm²);

打印监控:每小时记录关键参数(温度、速度、层厚),形成可追溯的质量报告;

后处理:配备自动化打磨设备(如激光抛光、振动研磨),表面粗糙度可控制在Ra0.8μm以内,达到“直接使用”标准。

这些工艺细节的差异,使得工业级服务的“单位时间成本”更高。以一个中等复杂度的零件为例,消费级服务从接单到交付需1-2天,而工业级服务可能需要3-5天(包含多次审核和测试),人工成本增加了3-5倍。

精度与性能:工业级的“硬指标”溢价

对精度和性能的极致追求,是工业级服务价位高昂的核心原因——这些“硬指标”直接关系到零件的功能性,而非单纯的外观。

消费级服务的精度通常在±0.3mm以内,适合装饰性模型。若打印需要组装的零件(如卡扣),可能出现“太紧”或“太松”的问题,需手动调整。某用户反馈,消费级打印的齿轮组无法顺畅转动,齿牙间隙误差达0.5mm。

工业级服务则能实现±0.1mm甚至±0.05mm的精度,满足功能性需求:

机械零件:轴承孔的圆度误差<0.02mm,确保旋转顺畅;

医疗植入物:与骨骼的贴合度>95%,避免术后并发症;

航空航天零件:关键尺寸的重复精度<0.03mm,保证批量一致性。

性能方面的差异更显著。消费级打印的ABS零件,拉伸强度约30MPa,而工业级服务通过优化打印参数(如层间粘结强度),可将强度提升至45MPa,接近注塑件水平。某测试显示,工业级打印的尼龙零件,抗冲击性能是消费级的2倍,能承受10万次以上的振动测试。

这些精度和性能的提升,并非“简单调参数”就能实现,而是需要长期的工艺积累和设备投入,这种“技术壁垒”自然转化为价位差异。

服务附加值:工业级的“隐性成本”

工业级3D打印服务的价位中,还包含了大量“隐性服务”,这些附加值是消费级服务不具备的。

消费级服务的商业模式是“按克计费,其他自理”,不提供后续保障;而工业级服务通常包含:

质保服务:承诺零件在1年内出现非人为损坏可免费重打;

技术支持:提供设计咨询、材料选型建议,甚至协助优化产品结构;

合规认证:出具材料证明、尺寸报告、性能检测数据,满足行业标准(如汽车行业的IATF16949认证)。

某汽车零部件企业使用工业级服务时,服务商不仅打印了样品,还提供了“打印参数与零件强度的关系报告”,帮助企业优化设计,这种“技术赋能”的价值远超打印本身,自然体现在价位中。

如何选择:不是越贵越好,而是“匹配需求”

了解价位差异后,选择的核心是“需求匹配”:

若用于装饰、教学、简单原型验证,消费级服务(0.5-2元/克)完全够用,没必要为工业级精度付费;

若涉及机械功能、小批量生产、行业合规(如医疗、航空),工业级服务(5-20元/克)是必要投入,低价服务可能因精度或性能不达标导致更大损失。

某创业团队的教训值得借鉴:为节省成本,用消费级服务打印无人机电机支架,因强度不足导致试飞时断裂,损失了价值2万元的无人机——看似省了500元打印费,却付出了更高代价。

工业级与消费级3D打印服务的价位差异,本质上是“价值差异”的体现:前者提供“可靠的功能性”,后者满足“基础的形态需求”。理解这种差异,才能在“成本”与“质量”之间找到平衡,避免“花冤枉钱”或“因小失大”。毕竟,合适的价位,永远是与需求精准匹配的价位。