杨浦区陶瓷3D打印创意怎样结合传统陶瓷元素

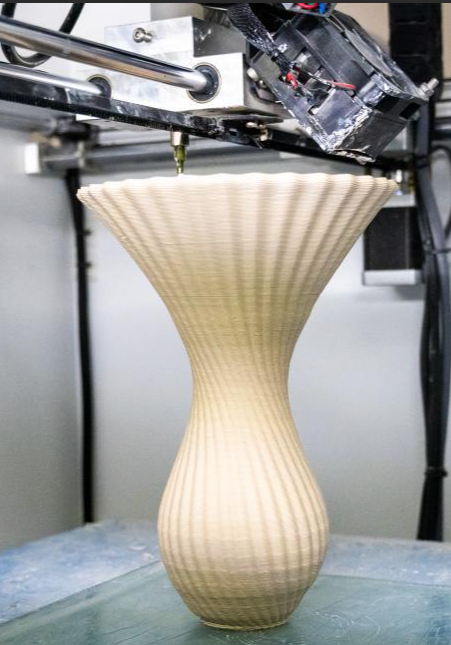

当现代科技撞上千年瓷艺,杨浦区的陶瓷3D打印工作室里正上演着一场“新旧对话”。传统陶瓷的温润质感与3D打印的精准造型,看似是两个世界的产物,却在创作者的手中擦出了奇妙的火花。从青花瓷的典雅纹样到粗陶的质朴肌理,当3D打印的“数字魔法”遇上传统陶瓷的“手工温度”,这场融合究竟能碰撞出怎样的创意火花?答案藏在每一个细节里。

从“复制”到“再造”:让传统纹样“活”起来

传统陶瓷的纹样,是刻在历史里的文化密码。杨浦的创作者们用3D扫描技术,把博物馆里的古瓷纹样“搬”进电脑,再通过3D打印直接“印”在泥坯上。比如,把宋代青花瓷的缠枝莲纹拆解成模块,用3D打印做出立体浮雕效果,比传统手绘更精细,还能自由调整大小和弧度。更妙的是,他们把传统纹样“解构重组”——把明清瓷器的云纹和现代几何线条混搭,做出既有古韵又带未来感的杯子、花瓶,让老纹样在新载体上“活”出新味道。

泥料实验:让传统材质“玩”出新花样

传统陶瓷的泥料,是瓷艺的“灵魂”。杨浦的创作者没满足于用普通陶土,而是玩起了“泥料跨界”。他们把3D打印的塑料支撑结构“埋”进泥里,烧制后支撑部分自然脱落,留下蜂窝状的透气孔,做出会“呼吸”的茶具;或者把传统紫砂泥和3D打印的树脂混合,烧出表面带金属光泽的粗陶,摸起来既有砂粒的粗糙感,又有现代的冷峻质感。甚至有人把碎瓷片磨成粉,混进3D打印的泥料里,烧出的作品表面布满细碎的“冰裂纹”,像把时间碎片都封进了瓷器里。

功能升级:让传统器物“用”得更贴心

传统陶瓷好看,但有些设计用起来不太方便——比如老茶壶的壶嘴太短,倒茶容易洒;老花瓶的口太小,插花得费半天劲。杨浦的创作者用3D打印“优化”了这些细节:给茶壶加了个可拆卸的延长壶嘴,倒茶更顺手;把花瓶的口设计成波浪形,既保留了传统造型,又让插花更自由;甚至做了套“模块化茶具”——茶杯、茶盘、茶漏都能通过3D打印的卡扣拼在一起,收起来不占地方,用的时候一拆就散开,特别适合小户型。这些小改动,让传统器物从“观赏品”变成了“实用好物”。

文化叙事:让每件作品都“讲”个故事

最好的融合,是让作品自己“说话”。杨浦的创作者们把传统故事“藏”进3D打印的细节里:比如做个以“梁山伯与祝英台”为主题的茶具,壶身用3D打印做出蝴蝶翅膀的镂空纹,倒茶时水流从翅膀缝隙流出,像蝴蝶在飞舞;或者做个“二十四节气”系列花瓶,每个瓶身用3D打印刻上对应节气的传统图案,春天是柳枝,夏天是荷花,秋天是麦穗,冬天是雪花,摆在屋里,像把四季都收进了瓷器里。这些作品不只是器物,更是文化的载体,让人用着、看着,就能想起那些藏在传统里的温暖记忆。

杨浦区的陶瓷3D打印创意,不是简单的“科技+传统”,而是用现代手段重新“翻译”传统,让老手艺在新时代里找到新的表达方式。从纹样到泥料,从功能到文化,每一处融合都藏着创作者的巧思——他们用3D打印的“精准”,守护传统陶瓷的“温度”,让千年瓷艺在数字时代里,继续讲着属于中国人的故事。