铝的3D打印技术究竟能实现多复杂结构制造

用金属铝像捏橡皮泥一样,直接“堆”出复杂零件,不用开模具、不用多道工序,甚至能做出传统方法根本做不出来的空心结构——这可不是科幻,而是铝的3D打印技术正在实现的现实。从航空航天到汽车制造,从医疗植入物到消费电子,这种“增材制造”方式正悄悄改变着传统金属加工的规则。但铝的3D打印到底怎么玩?复杂结构真的能轻松搞定吗?别急,咱们慢慢聊。

铝的3D打印为啥能“玩转”复杂结构

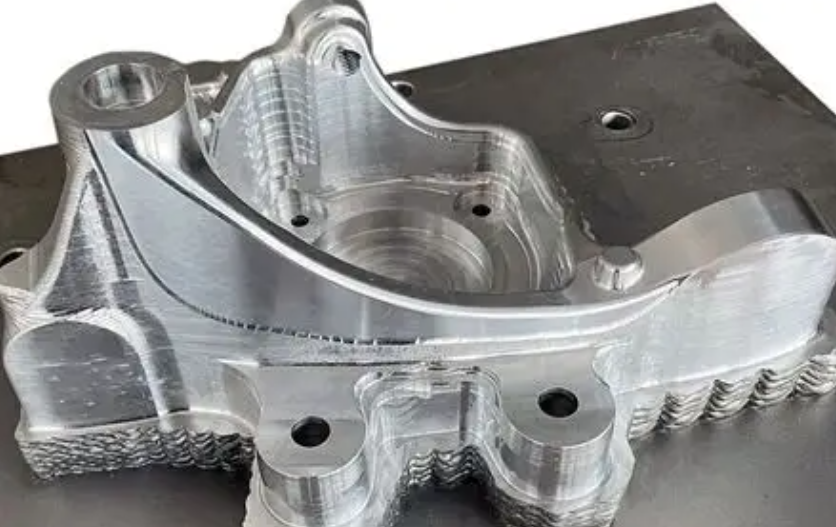

传统金属加工,比如铸造、锻造或机加工,做复杂结构就像“削苹果”——得先有一大块材料,再一点点切掉多余部分。但铝的3D打印用的是“搭积木”逻辑:激光或电子束把铝粉一层层熔化,按电脑设计的模型精准堆积,想做什么形状就做什么形状。比如飞机发动机里的空心叶片,内部有复杂的冷却通道,传统方法要做多个零件再组装,3D打印直接“一体成型”,连最细的通道都能精准控制,既省材料又省时间。

选对铝材料,复杂结构才“站得稳”

不是所有铝都能用来3D打印。普通铝合金(比如6061)流动性差,打印时容易开裂;而专为3D打印设计的铝粉(比如AlSi10Mg),硅含量高,熔化后像“糖浆”一样顺滑,能填满每个角落,打印出的零件致密度高、强度好。更厉害的是,现在还有“定制铝粉”——比如针对航空件开发的耐高温铝粉,打印出的零件能在300℃高温下长期使用,复杂结构也不会变形。选对材料,复杂结构才能从“图纸”变成“实物”。

打印参数调得好,结构精度“稳如老狗”

铝的3D打印就像炒菜,火候(激光功率)、翻炒速度(扫描速度)、调料量(粉末层厚)都得调对。比如打印薄壁结构时,激光功率太高会把铝粉烧穿,太低又粘不牢;扫描速度太快,热量来不及传递,零件会开裂;粉末层太厚,表面会像“橘子皮”一样粗糙。实际操作中,先拿小零件试参数,用显微镜看截面是否致密,用硬度计测强度,调好后再打印大件,复杂结构的精度就能控制在0.1毫米以内,比头发丝还细。

后处理“点睛”,复杂结构更“能打”

打印完的铝零件表面可能粗糙、有毛刺,甚至内部有残余应力。这时候需要“后处理”:用喷砂或化学抛光让表面光滑;用热处理(比如固溶+时效)消除内应力,提升强度;如果需要耐腐蚀,还能做阳极氧化或喷涂涂层。比如医疗用的钛铝复合植入物,打印后先抛光到镜面效果,再做生物相容性涂层,复杂结构既能贴合人体,又能长期使用不生锈。

从飞机发动机的空心叶片到汽车轻量化支架,从手机中框的复杂散热结构到骨科植入物的个性化定制,铝的3D打印正在把“不可能”变成“常规操作”。它不仅让复杂结构的设计更自由,还让生产更高效、成本更低——以前做一套模具要几万块,现在用3D打印,改设计只需改电脑文件,打印费可能只要几百块。如果你也在为复杂结构制造发愁,不妨试试铝的3D打印,说不定它能帮你打开新世界的大门呢!