未来3D打印服务将走向何方?

在数字化与材料科学的双重驱动下,3D打印服务正从“原型制造”向“价值创造”跃迁。其未来方向不仅关乎技术突破,更涉及制造哲学、产业生态乃至社会经济的深层变革。这种变革的核心,在于重构“设计-制造-使用”的全链条逻辑,使3D打印从工具升级为战略能力。

技术融合:跨学科创新的“化学效应”

未来3D打印将深度融合AI、数字孪生、量子计算等前沿技术。AI可自动优化模型结构,预判打印缺陷并调整参数;数字孪生则实现虚拟验证与实体成型的实时同步;量子计算或加速材料模拟,解锁超高性能合金的打印可能。这种跨学科融合,将推动3D打印从“经验驱动”转向“数据驱动”。

材料革命:从“单一属性”到“智能响应”的进化

材料创新是3D打印的“底层引擎”。未来材料将突破传统性能边界,如自修复材料可自动修复微裂纹,形状记忆合金能根据温度变化变形,生物活性材料能促进细胞生长。这种“智能材料”的应用,将使3D打印从“静态制造”升级为“动态适应”,例如在航空航天中实现结构自监测,或在医疗中实现药物缓释。

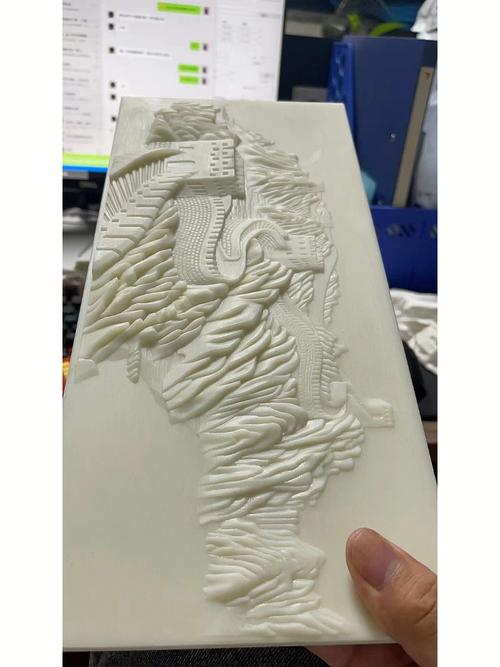

制造哲学:从“减材”到“增材”的范式转变

3D打印的本质是“增材制造”,这与传统“减材制造”形成根本性差异。未来制造将更注重“按需生产”与“精准实现”,而非“批量复制”。例如,通过拓扑优化算法生成轻量化结构,或利用晶格结构实现强度与重量的双重优化。这种“设计定义制造”的模式,将推动制造业从“规模经济”转向“价值经济”。

产业生态:从“垂直整合”到“开放协同”的转型

未来3D打印产业将形成“设计-材料-设备-服务”的开放生态。云平台可实现设计资源的全球共享,本地化制造网络支持按需生产,而跨学科人才则驾驭“设计-制造-验证”的全流程。这种生态协同,将降低创新门槛,使中小企业也能参与高价值制造,推动产业从“竞争”转向“共生”。

社会影响:从“工业工具”到“社会创新”的拓展

3D打印的社会价值将超越工业领域。在教育领域,它可实现“做中学”的实践教学模式;在医疗领域,它可实现个性化植入物的快速定制;在文化领域,它可实现文物修复与创意设计的精准还原。这种“技术普惠”的特性,将推动3D打印从“工业工具”升级为“社会创新”的载体。

独特观点:3D打印是“制造民主化”的引擎

未来3D打印的核心价值,在于推动“制造民主化”——使个人与中小企业也能参与高价值制造。这种民主化不仅降低创新门槛,更激发社会创造力。例如,设计师可直接将创意转化为实体,创业者可快速验证产品原型,而消费者可定制专属产品。这种“人人皆可制造”的模式,或将成为未来经济的新增长点。

未来挑战:标准化、智能化与可持续性的平衡

尽管前景广阔,3D打印仍面临标准化缺失、智能化不足、材料可持续性等挑战。需建立统一的质量标准体系,开发AI驱动的智能设计系统,并探索生物基、可降解材料的规模化应用。这种平衡术,将决定3D打印能否从“技术突破”走向“产业普及”。

站在制造变革的潮头,未来3D打印服务的方向不是单一的技术升级,而是制造逻辑、产业生态与社会价值的系统性重构。它要求我们以“全链条创新”的思维,构建技术、材料、设计、生态的协同网络,同时以开放合作的姿态参与全球规则制定。这种重构能力,或许正是未来制造业突破“内卷”、迈向高阶竞争的关键密钥——毕竟,能真正驾驭未来趋势的企业,才可能成为下一轮产业革命的领跑者。