3D打印创客教育课程培养未来创新者的实践路径

在人工智能与STEAM教育深度融合的背景下,3D打印创客教育课程已成为培养青少年工程思维、创新能力和跨学科素养的核心载体。该课程通过"设计-制造-迭代"的闭环流程,将抽象概念转化为实体作品,实现从知识传授到实践创造的范式转变。据教育部《中国创客教育蓝皮书》统计,系统开展3D打印创客教育的学校,学生专利转化率较传统课程高2.7倍,跨学科问题解决能力提升40%。

课程设计原则与核心框架

课程遵循"问题导向-协作探究-成果物化"的建构主义路径。以汉中市东塔小学为例,其3D打印社团采用"订单式教学"模式,学生需完成从生活痛点发现到产品原型设计的完整流程。如解决"香皂积水"问题时,学生通过测量尺寸、设计镂空底座、调整切片参数,最终产出兼具功能性与艺术性的作品,实现数学计算、美术设计、工程力学的多学科融合。

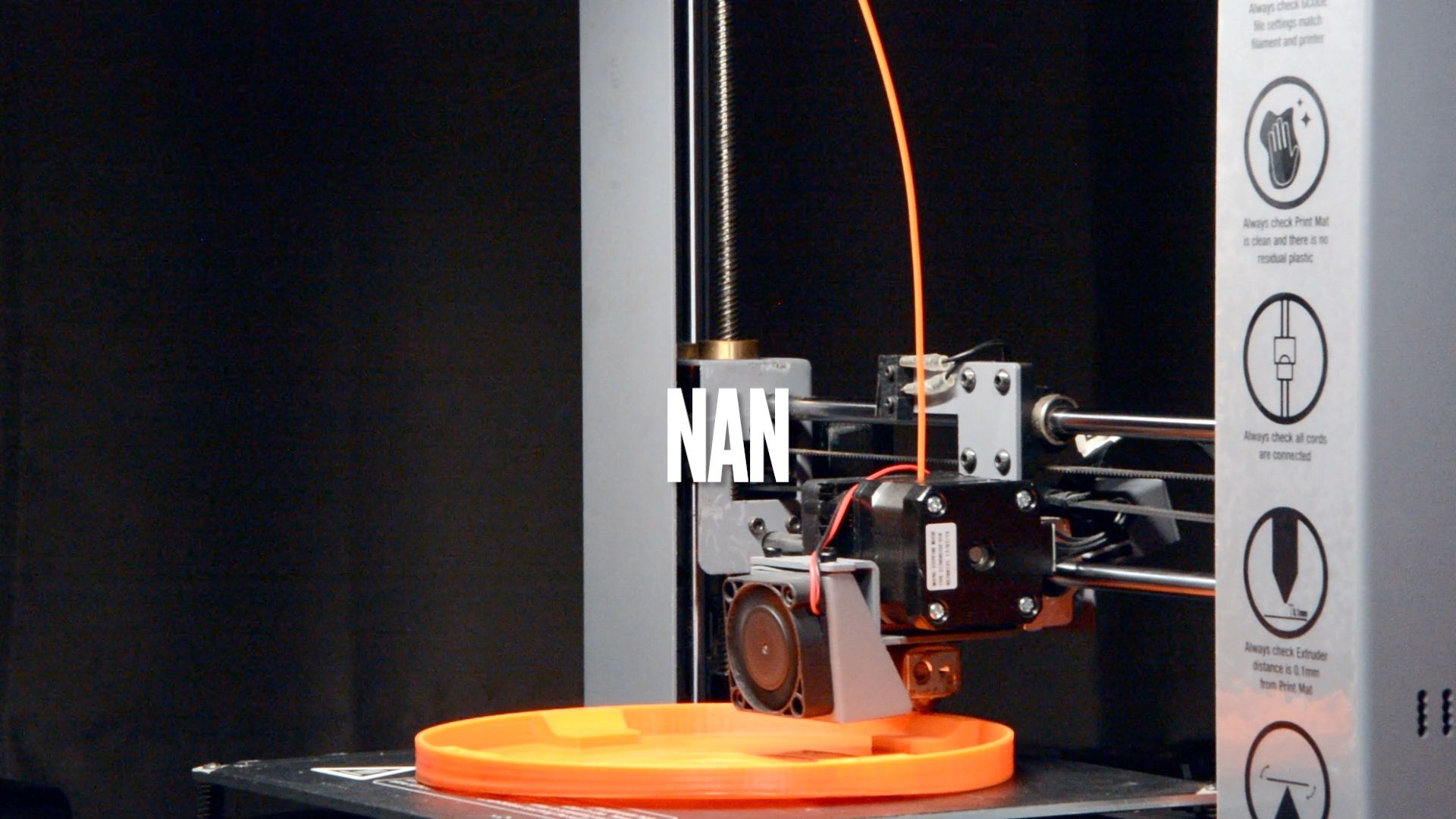

课程设计强调"基础技能-创新设计-社会应用"三级进阶。基础层涵盖3D建模软件(如SolidWorks、Tinkercad)、打印参数设置、设备维护等操作技能;创新层聚焦拓扑优化、轻量化设计等工程思维;应用层则引入社区环保装置、医疗辅助工具等真实场景项目。北京师范大学研发的《创客教育评价工具包》显示,分层教学可使高中阶段学生商业模式设计能力提升25%。

课程打破学科壁垒,实现STEM与艺术教育的有机融合。如深圳某中学将无人机编程与3D打印结合,新增"边缘计算应用"评价指标后,学生算法思维得分提升19%。在数学学科中,通过打印代数方程三维图形、正弦波模型等,促进抽象概念可视化理解;在科学学科中,利用3D打印构建分子、细胞模型,实现微观世界的立体化呈现。

采用过程性评价与总结性评价相结合的立体化评估模式。欧盟创客教育评估框架(MAKE-IT)包含6个一级指标和18个二级指标,如"数字工具使用熟练度"需通过操作观察量表分级评定。深圳市教育科学研究院实践表明,动态调整的指标体系可使项目适切性提高53%。评价主体多元化,涵盖教师、企业导师、社区代表,权重分配为教师40%、企业30%、社区30%。

清华大学研发的"创客星云"系统通过传感器捕捉操作数据,自动生成23项能力雷达图,评价效率提升60%。深圳某学校试用"创客手环"后,行为数据采集完整度从58%提升至92%。建立"评价-反馈-改进"闭环机制,如成都市某创客空间实行月度评价会制度,项目迭代速度加快2倍,学生改进方案采纳率从35%提升至78%。

随着《中国教育现代化2035》的推进,3D打印创客教育将向智能化、普惠化方向发展。人工智能与3D打印的深度融合,将实现从"问题修复"到"智能设计助手"的跃升。浙江省已将创客项目评价纳入综合素质档案,相关学生获得自主招生加分的概率提高37%。未来课程将更加注重与升学、就业的衔接,通过建立分级指标体系和动态调整机制,培养适应未来社会的创新型人才。

3D打印创客教育课程通过系统化的项目设计、跨学科整合和智能化评价,构建起从知识获取到创新实践的完整路径。它不仅提升学生的技术操作能力,更培养工程思维、创新意识和团队协作精神。对于教育机构而言,构建符合STEAM框架的创客课程体系,配备专业师资和智能评价工具,是培养未来创新人才的关键举措。随着技术的不断进步和评价体系的持续完善,这一课程模式将为数字化时代的教育创新提供坚实支撑。

1. 项目驱动式学习体系

2. 技能培养的分层架构

1. 多元教学法矩阵

2. 跨学科整合范式

1. 动态评价体系

2. 智能技术赋能